物流倉庫や工場、建設現場など、日本の産業に欠かせない存在であるフォークリフト。力強く荷物を運ぶその姿は頼もしい限りですが、一歩間違えれば重大な労働災害に直結する危険性をはらんでいます。

毎年7月1日から7日までの1週間は、「フォークリフト安全週間」です。これは、フォークリフト作業における安全意識を高め、労働災害を未然に防ぐことを目的として、一般社団法人日本産業車両協会が主唱しています。

本記事では、「フォークリフト安全週間」を機に、職場の安全を改めて見直すためのポイントをご紹介します。

後を絶たないフォークリフトによる労働災害

厚生労働省の統計によると、フォークリフトに起因する死傷災害は年間約2,000件も発生しており、残念ながら死亡災害も後を絶ちません。

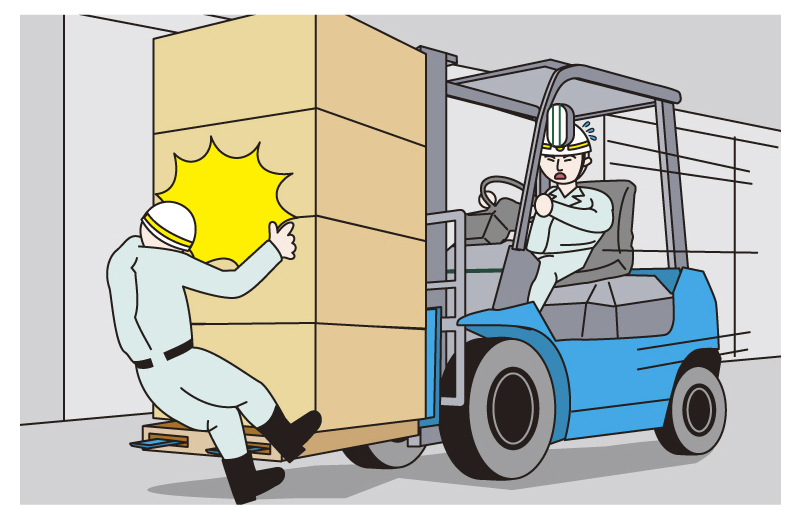

災害の型で最も多いのは、フォークリフトと壁や荷物との間に「はさまれ・巻き込まれ」る事故や、作業者が「激突され」る事故です。

また、フォークリフト自体の「転倒」や、パレットなどからの作業者の「墜落・転落」は、直接死亡につながる可能性が高い非常に危険な事故です。

これらの災害は、決して他人事ではありません。慣れた作業の中にこそ、危険は潜んでいます。今年のフォークリフト安全週間を機に、自社の安全対策は十分か、改めて確認してみましょう。

明日から実践!職場の安全レベルを上げる具体的なアクション

労働災害を防ぐためには、会社全体での継続的な取り組みが重要です。明日からすぐにでも実践できる安全対策をご紹介します。

1. 【ルール化】人車分離の徹底と「見える化」

フォークリフトの走行通路と、人が歩行するエリアを明確に区別(人車分離)しましょう。

- 床に色の違うラインテープを引く

- 区画を分けるためのポールやガードを設置する 誰の目にも危険なエリアがはっきりとわかるように「見える化」することが、接触事故防止の第一歩です。

2. 【基本動作】指差し呼称と安全確認の習慣化

「ヨシ!」。単純な動作ですが、指差しと声出しによる確認は、危険を見逃さないための非常に有効な手段です。

- 乗車前: 車両周りの安全確認

- 発進・後進時: 前後左右の安全確認

- 荷役作業時: 荷物の安定、周囲の作業員の確認

「面倒だ」「恥ずかしい」といった気持ちが、重大事故の引き金になりかねません。全員で徹底し、習慣化しましょう。

3. 【教育】危険予知訓練(KYT)で危険への感度を高める

「このまま作業を続けると、どんな危険があるか?」を小グループで話し合い、対策を考える危険予知訓練(KYT)は、作業に潜む危険に対する感受性を高めるのに効果的です。過去の事故事例やヒヤリハット事例を教材に、定期的に実施しましょう。

4. 【設備】安全装置の活用

- セーフティライト(青い光など): フォークリフトの接近を周囲に視覚的に知らせ、騒音の多い職場でも有効です。

- ドライブレコーダー: 万が一の事故原因の究明だけでなく、自身の運転を見返すことで安全意識の向上にも繋がります。

ハード面での対策を強化することも、事故防止に大きく貢献します。

5. 【環境】5S活動で危険の芽を摘む

整理・整頓・清掃・清潔・しつけの「5S」は、安全な職場環境の基本です。

- 整理・整頓: 通路の障害物をなくし、視界を確保する。

- 清掃: 床の油汚れなどによるスリップ転倒を防ぐ。

整然とした職場は、危険を発見しやすく、働く人の心にも余裕を生み出します。

まとめ

フォークリフト安全週間は、私たちの職場の安全を改めて見つめ直し、改善するための絶好の機会です。

「安全は誰かが与えてくれるものではなく、職場で働く全員で作り上げるもの」という意識を共有し、オペレーターも、周りの作業者も、管理者も、それぞれの立場で何ができるかを考え、行動に移しましょう。

この一週間が、皆様の職場の「ヒヤリ」をゼロにするための大きな一歩となることを願っています。ご安全に!